中新社上海3月28日电 题:海上画派:冲破文人画禁锢,引领平民化风潮

作者 谢梦圆

“海上画派”的两位领路人吴昌硕和任伯年,是一对惺惺相惜的知音。近日,为纪念吴昌硕诞辰180周年,上海吴昌硕纪念馆举办了“高山流水——任伯年与吴昌硕”展览,展出《群仙祝寿图》《缶翁肖像图轴》《致任伯年信札》等19组/件作品。

19世纪中叶上海开埠后,吸引各方画家云集。他们吸收外来文化,对传统中国画进行改革和创新,“海上画派”由此形成并对中国画坛产生深远影响。“吴昌硕和任伯年分别引领了海上画派的两大流派,是中国近代绘画史上的两个高峰。”上海美术家协会理论与策展委员会副主任汤哲明接受中新社记者专访时说。

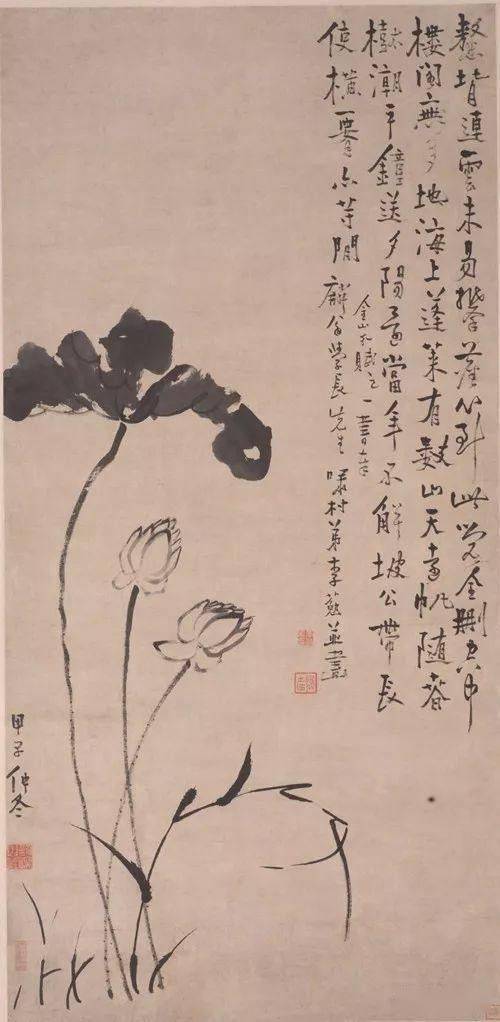

据汤哲明介绍,吴昌硕擅长“以书入画”,即追求用书法和篆刻的笔道绘画,“吴昌硕比较有代表性的绘画作品是画幅比较满的金石花卉画,用他自己的话来说就是‘画气不画形’,像书法一样用笔流畅,画面气势非常足,是否形似倒是其次。”

吴昌硕1916年画作《国色天香》。 谢梦圆 摄

清朝中期的“扬州八怪”已采用了这种创作形式,但吴昌硕的贡献在于首创了“石鼓文入画”,令其作品更显斑驳雄浑、苍茫古厚。“他追求的是一种石碑的风化感,这种风格风靡至今,也对日本艺术产生了很大影响。”汤哲明说。

与吴昌硕的写意画不同,任伯年学习过素描,对形似的把控更强,并且擅画人物画。在汤哲明看来,任伯年的绘画体现了海派绘画回归现实、亲近大众的趋势,“这就把绘画从传统文人画的禁锢中剥离出来,任伯年加入了当时画人物的潮流中,使得近代人物画在上海率先复兴起来,和现代艺术走向一致”。

任伯年画作《群仙祝寿图》(复刻版)。 (吴昌硕纪念馆供图)

这项变革具有划时代的意义。宋朝兴起的文人画主导了中国画坛五六百年,在元明清时期也十分流行,主要以水墨画就山水花鸟等主题,整体讲究超凡脱俗、脱离现实。与彼时文人士大夫的“身在朝堂心在野”的审美志趣吻合,同时也难免成为部分人标榜身份的象征。

随着商品经济的发展,元朝后期已出现了商业化的文人画,但与兼具平民化和市场化两大特征的海派绘画相比,仍存在本质区别,“元后期主要还是市民追逐文人画,是一种附庸风雅的方式,但海派绘画是主动迎合市场的,背后体现出的其实是等级社会到平民社会的演变”。汤哲明说。

任伯年画作《群仙祝寿图》细节。 (吴昌硕纪念馆供图)

任伯年认可世俗欲望,画作常以“福禄寿”和民间故事为题材,体现了迎合平民意趣的趋势。此次展出的《群仙祝寿图》就一改文人画的“高冷”,通景十二屏,金笺本,表现46位神仙人物共赴西王母寿筵祝寿的仙灵境界,场面宏大,内容祥瑞。

“海派绘画是中国绘画现代化的开端,在于把绘画从精英化和等级化的状态中解脱出来。这种海派化恰恰体现了上海这座城市的意义,平民化和商业化就是现代化的转折。”汤哲明说。

至20世纪中期,海派绘画已衍生出连环画、新闻画、插图等市民社会需要的多种新文化形式。

《缶翁肖像图轴》。 (吴昌硕纪念馆供图)

吴昌硕和任伯年年龄仅差四岁,感情深厚、亦师亦友。本次展出的《缶翁肖像图轴》即是两人情谊的象征,该画为任伯年遗作,画面纵贯了数杆劲挺的修竹。1913年,两人共同的学生王一亭经吴昌硕首肯,将吴昌硕形象画于竹后,吴昌硕又为此画作了长题,由此诞生了这幅历经二十年,凝结两辈三位画家浓情笔意的佳作。(完)

【编辑:苏亦瑜】

云南香格里拉机场力求环境美化与生态保护双赢 打造高高原绿美机场新标杆

官厅水库如何跨域一体保护?京冀两地法院携手官厅水库管理处走出治水护水兴水新路径